Collections

-

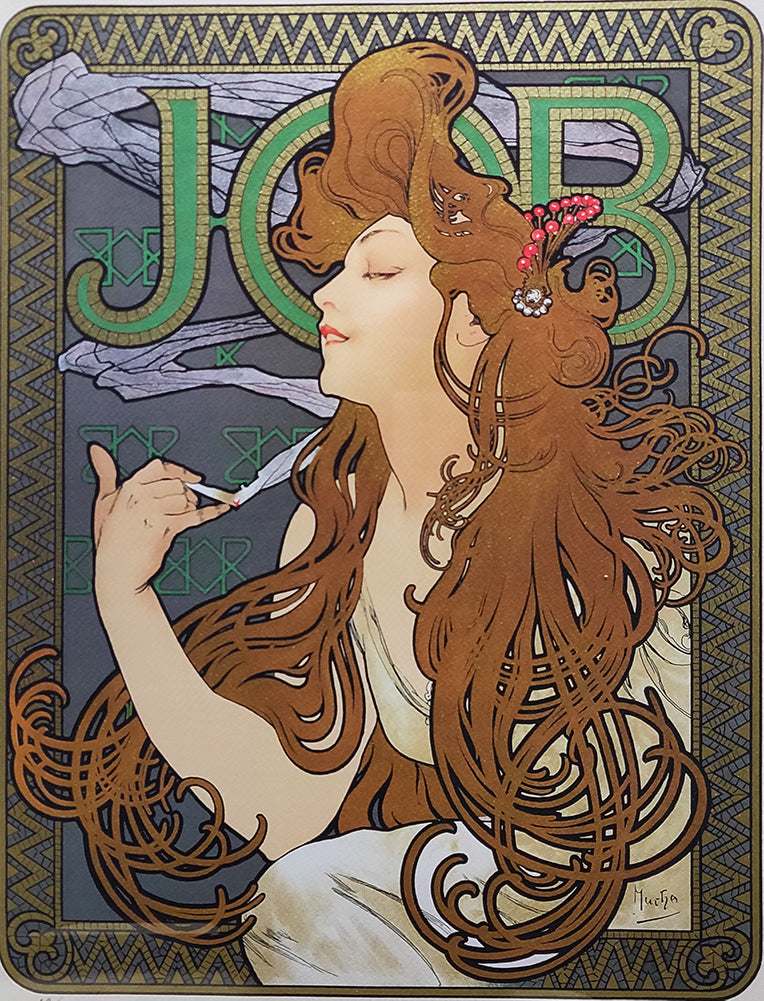

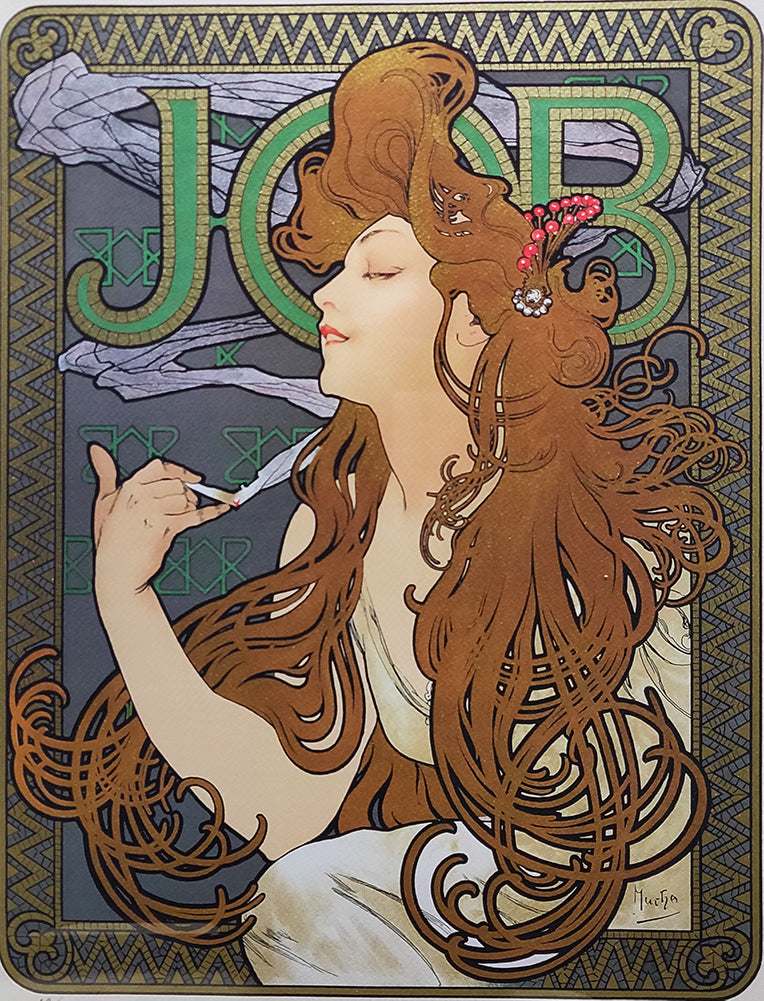

アルフォンス・ミュシャ / Alfons Maria Mucha

1860年 チェコ南モラビア地方のイヴァンチッチェに生まれる。 1874年 中学を卒業、書記として働き、デッサンを学ぶ。 1879年 ウィーンに行き、舞台美術工房で働く。デッサン教室に通い、舞台背景画家をめざす。 1882年 ウィーンからミクロフに移る。 1883年 最初のパトロン、クーエン・ベラン伯爵に会う。 1884年 伯爵の援助を受けて、ミュンヘンの美術アカデミーで学ぶ。...

-

アンヘレス・セレセダ / Angeles Cereceda

アンヘレス・セレセダは、スペインの画家で、トレンツ・リャドの弟子。リャドの影響を受け、色彩や光を巧みに操る技術を習得しました。

-

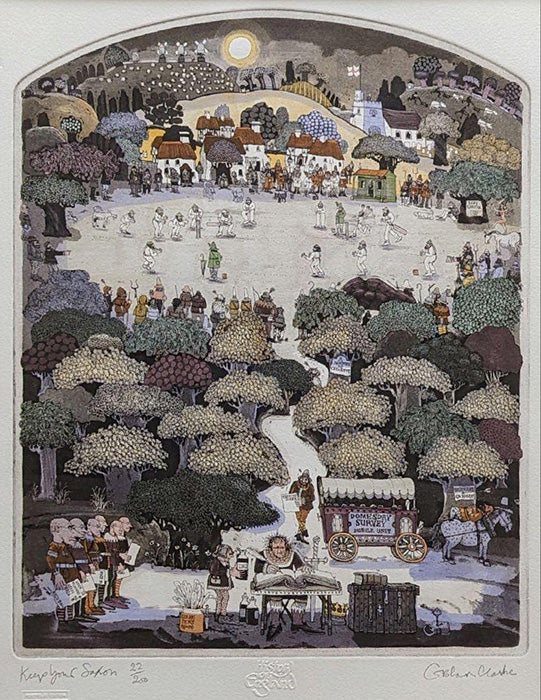

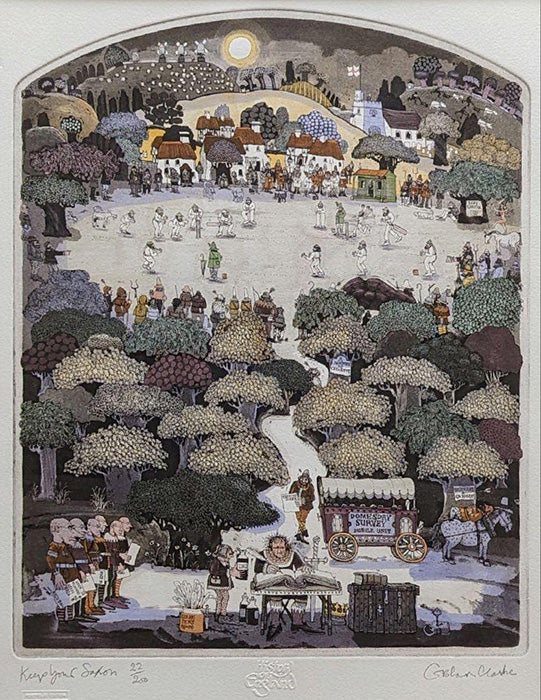

グラハム・クラーク / Graham Clarke

1941年 イギリス生まれ。 1964年 ロンドン王立美術学校卒業。 1981年 フランスで個展。 1985年 サンフランシスコで個展。 1987年 ノルウェー、オランダで個展。日本全国で来日記念展開催。 1989年 広島平和記念館に『ダンス・フォア・ピース』寄贈。...

-

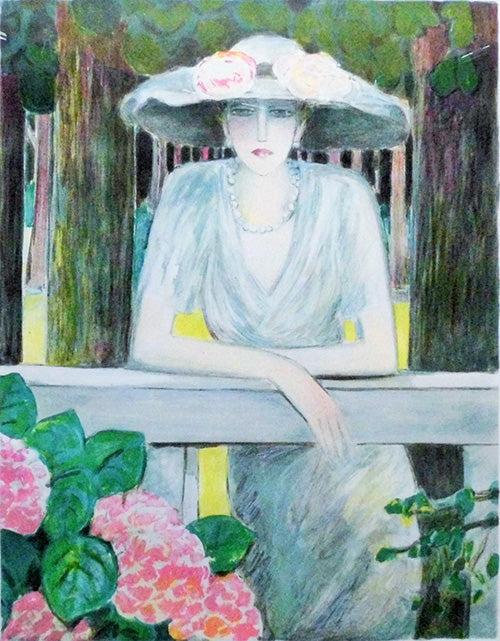

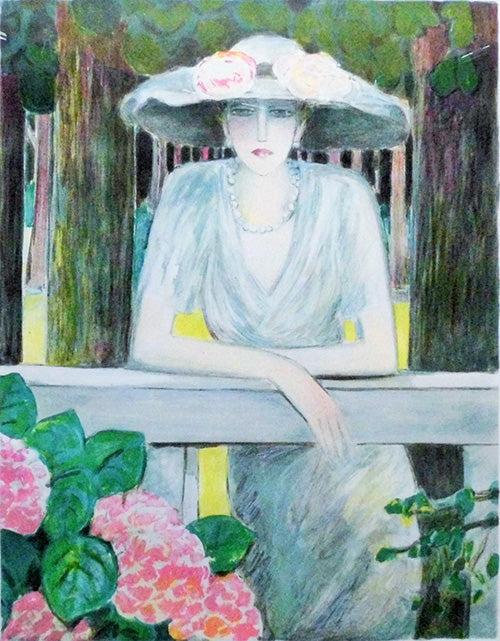

ジャン・ピエール・カシニョール / Jean-Pierre Cassigneul

1935年フランス・パリ生まれ。 カシニョールが描く憂いを帯びた表情、気品のある佇まいの女性像は日本でブームになり、現在でも人気があります。

-

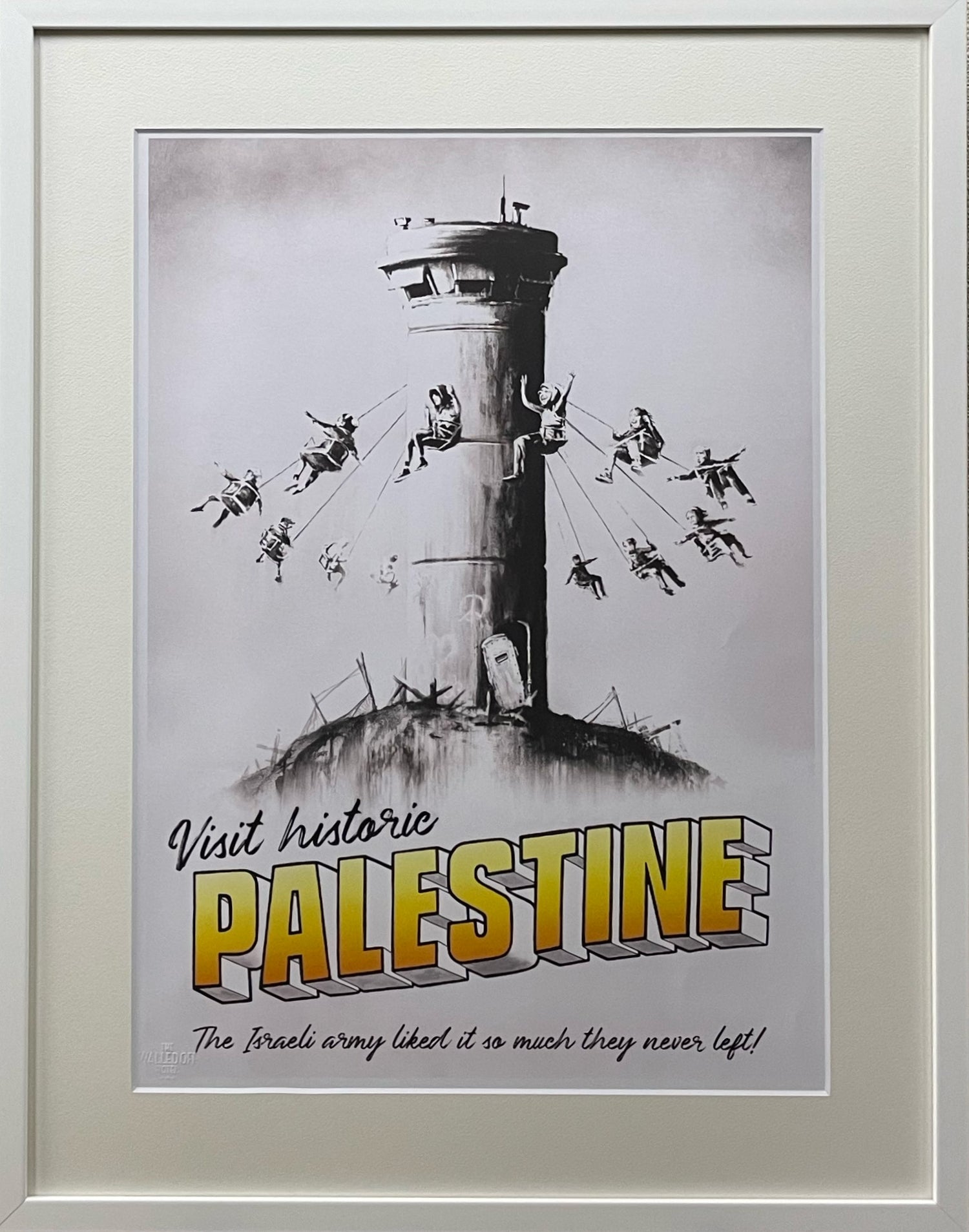

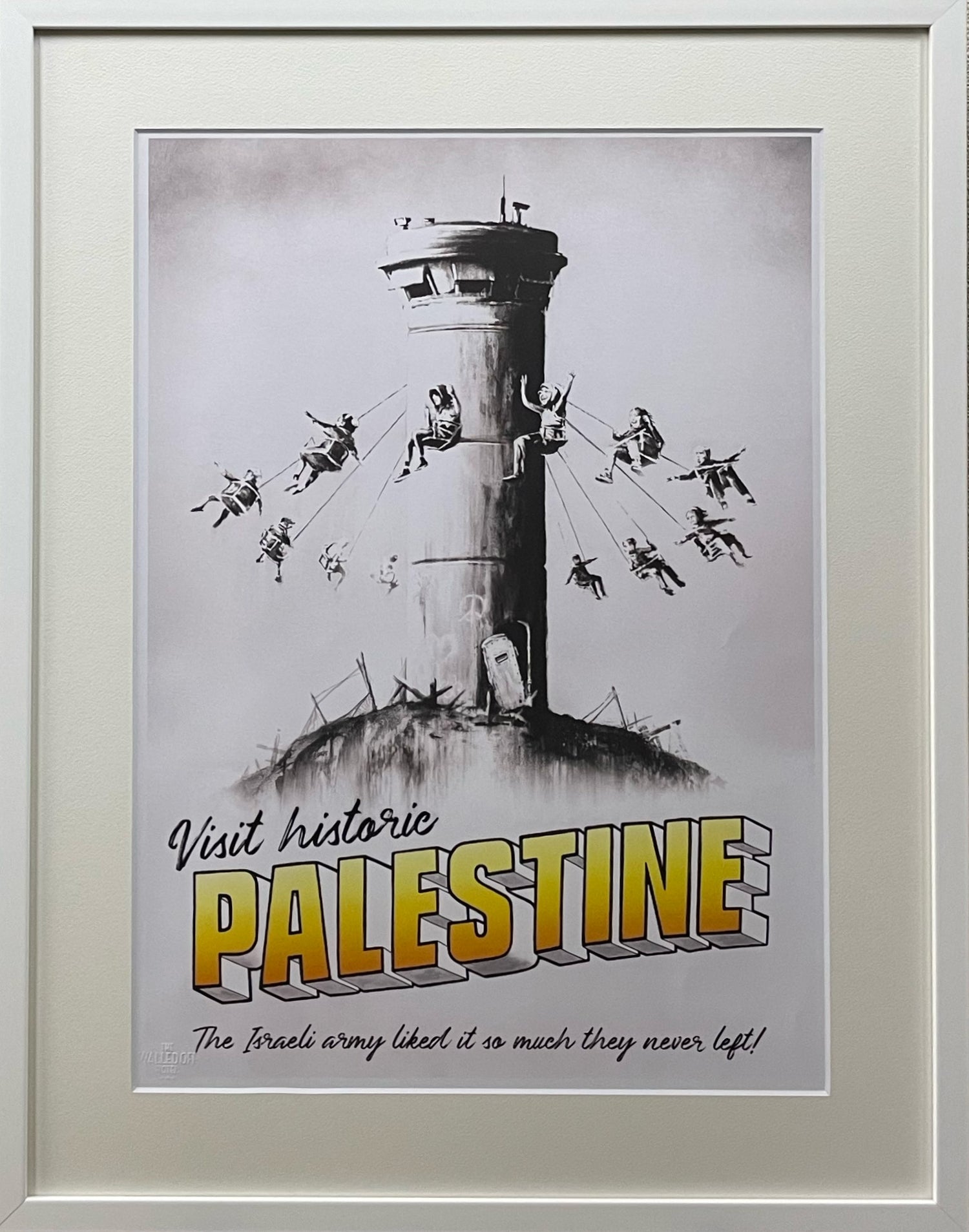

バンクシー / Banksy

イギリスを拠点とする素性不明のアーティスト、政治活動家、映画監督。 彼の政治および社会批評の作品は、世界各地のストリート、壁、および都市の橋梁に残されている。 2018年 10月のサザビーズオークションにて「赤い風船に手を伸ばす少女」が約1億5500万円で落札される。しかしその直後に、バンクシーが予め額縁に仕掛ていたシュレッダーによって、作品が切り刻まれた。前例のないこのパフォーマンスにより、作品の価値がさらに上がったとされている。 2019年 10月のサザビーズオークションにて、2009年制作の「退化した議会」が約13億円(約990万ポンド)にて落札され、バンクシー作品の最高落札価格を更新。

-

フィンセント・ファン・ゴッホ / Vincent Willem van Gogh

1853年 フロート・ズンデルトで牧師の家庭に生まれる。中学校を中退して帰郷。 1880年 画家になる決意。ブリュッセルのアカデミーで解剖学と遠近法を学ぶ。 1882年 兄の画家アントン・マウフェに就いて本格的に画業開始。 1886年 弟テオのアパートに転がり込む。 モンマルトルのアトリエに通い、ロートレックらと知り合う。 また印象派を知り、次第に色彩に変化が生じていく。 1888年 パリの喧噪を逃れ、南仏のアルルへ。...

-

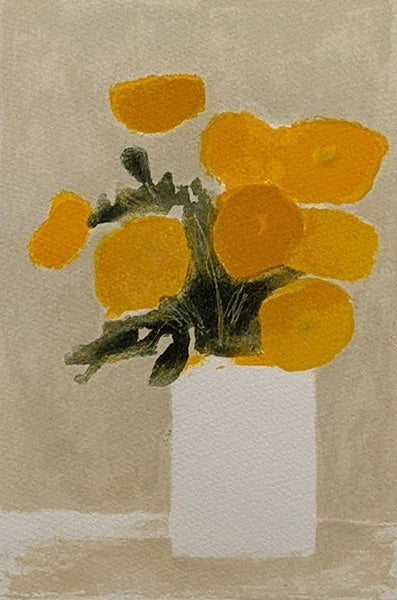

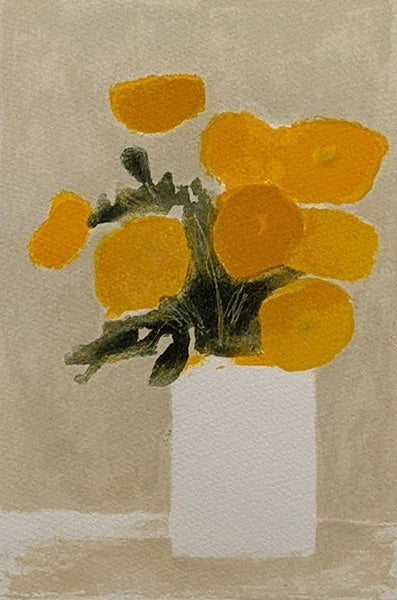

ベルナール・カトラン / Bernard Cathelin

花や風景、人物などを独自のスタイルで抽象化した作品で知られるフランスの画家。1919年5月20日、フランス・パリに生まれ、パリ国立高等装飾美術学校で学ぶ。 2004年没。

-

ベルナール・ビュッフェ / Bernard Buffet

作風は力強い描線と鋭いフォルム、遠近法を強調したコンポジションに乾いた詩情、沈黙と虚無感が漂う。 白と黒の冷たい色調から現代の孤独を描く「悲惨派」の旗手とされた。色調やテーマは様々に変化したが、常に独特の画風を展開し続けている。 作品はパリ国立美術館をはじめ、世界各地の美術館に収蔵されている。親日派としても知られ、各地の神社仏閣を回って親交を深め、相撲観戦も楽しむなど、日本文化を積極的に取り入れた。

-

ポール・アイズピリ / Paul AIZPIRI

1919年-2016年 パリ画壇の中でもわかりやすい具象絵画(静物、風景、人物の油彩)で親しまる、人気作家の一人。 子供、自転車、飛行機、鳥、魚、太陽などモチーフが、パリ、サントロペ、ヴェニスなどを舞台として、自由かつ軽やかに舞い遊ぶ軽快なタッチで、鮮やかな色彩が織り成す歓びに満ちた夢のような世界を描いた。 素朴にデフォルメされた作品群は、生前好きだったフォークアートの世界にも通じている。

-

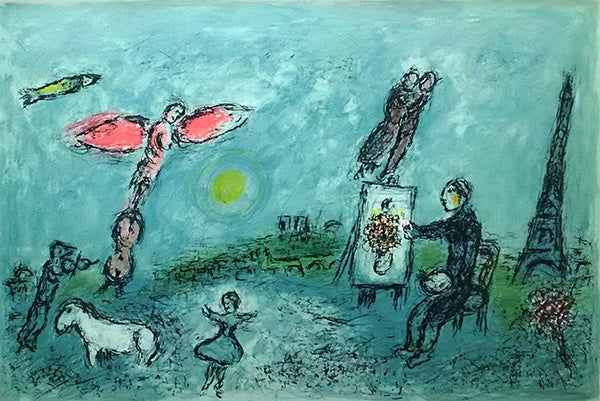

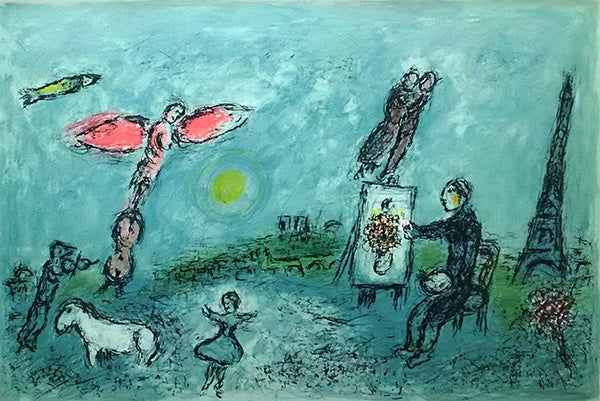

マルク・シャガール / Marc Chagall

ロシア、ウィテブスクに生まれ。ユダヤ人。 シャガールは妻・ベラを一途にひたむきに愛しぬきました。 そのため、シャガールの販売されてい名画には恋人や結婚をモチーフとする作品が多く散見され、「愛の画家」とも呼ばれています。

-

レイモン・ペイネ / Raymond Peynet

1908年-1999年 ペイネの作品は、愛し合う恋人たちと共に小鳥や リス、木々に囲まれていて、自然と調和する愛と 平和の世界観が特徴。 独自の魅力と心温まるストーリーテリングに よって母国フランスで国民的な人気がある。 ペイネはフランスの美術学校を卒業後、広告代理店で イラストレーター・デザイナーとして働き、香水やチョコレートの箱のデザインなど幅広く手掛けていました。 その後結婚して独立しましたが、 ヴァランス市にて相手を待っている間、時間を潰すため、いつも携えていたスケッチブックにヴァランスのキオスク(野外音楽堂)を描き始めました。 音楽家やバイオリンを弾く男性、それを聴いている客の女性…。 彼には、優しい音楽を奏でるバイオリン弾きや、うっとりとそれを聴き入る愛らしい女性がはっきりと見えていたのでしょう。...

-

上村 淳之 / Atsushi Uemura

1933年 上村松園の孫として京都市に生まれる(本名:淳) 1953年 京都市立美術大学日本画科入学 祖母松園の没後空家になっていた奈良県平城の唳禽荘に移り住む 1959年 京都市立美術大学専攻科を修了 1972年 京都市立芸術大学助教授に就任 この年から画号「淳之」を用いる 1997年 「画業三代の精華上村淳之・松篁・淳之展」開催 京都市立芸術大学教授を退任、同大学副学長に就任 2002年 日本芸術院会員となる 2010年 平城京跡第一次大極殿内壁画制作 2013年 文化功労者に選出...

-

中島千波 / Chinami Nakajima

桜の古木を描いた日本画で多くの人々を魅了する日本画家。 1945年 日本画家・中島清之の三男として長野県上高井郡小布施村に生まれる。 東京芸術大学日本画科卒業。 1987年4月月〜NHK「今日の料理」の表紙絵を担当する。(3年間) 2002年 NHKテレビ・趣味悠々「花を描く—中島千波日本画基礎講座—」に出演 2004年 成田山東京別院 深川不動堂内仏殿 宝蔵大日堂天井画<大日如来蓮池図>完成 2013年 新歌舞伎座緞帳<春秋の譜>完成

-

加山又造 / Matazou Kayama

加山又造は戦後の日本画壇を牽引した画家であり、日本画に新しい風を吹き込むため、国内外のさまざまな絵画を学び、独自の感性で取り入れました。 加山は多くの傑作を生み出し、時には「現代の琳派」と称される装飾性の高い作品にも挑戦。噴霧器やエアブラシなどを使用した水墨画にも取り組み、作風を大きく変えながら新しい時代の日本画を模索しました。 1927年 京都市上京区の西陣織の衣装図案絵師の長男として生れる。1940年 京都市立美術工芸学校に進学し、本格的に日本画を学ぶ。1944年 東京芸術大学美術学部日本画科に入学。1949年 卒業後、山本丘人に師事。葛飾区立中学校の美術講師として勤務。1950年 創造美術春季展に、初入選・研究科賞受賞。1955年 浜田知明より、助言を受けて、銅版画を制作する。1966年 多摩美術大学日本画科教授。1973年 新潮文芸振興会より日本芸術大賞を受ける。1988年 東京芸術大学教授。2003年 文化勲章受章。2004年 逝去。

-

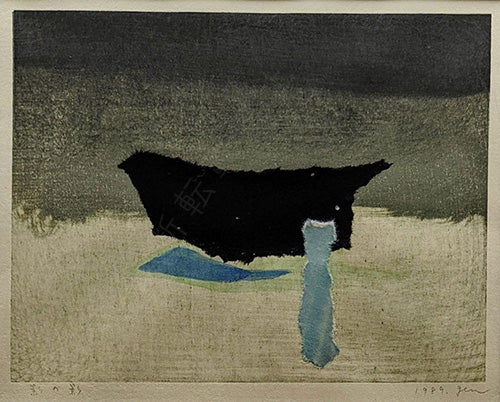

南 桂子 / Keiko Minami

1911年-2004年 富山県生まれ。 高等女学校在学中から絵画制作に興味を抱き、詩を試みたり、壺井栄に師事して童話を学ぶなど、多岐にわたる創作活動に取り組みました。しかし、浜口陽三との出会いがきっかけで、銅版画の世界に魅了されることとなりました。 約40年にわたり、南桂子の作品のモチーフはほぼ一貫しており、鳥、少女、孤立した一本の木などがその中心です。 一人で立ち上がる姿や静かに立ち止まる姿、透明感に満ちた世界が描かれています。その絵の中には、孤独とそれを克服した幸福が穏やかに調和しているかのような雰囲気が漂っています。 銅版画特有の肌合いは、この静かで繊細な世界を表現するのにぴったりです。優しさや寂しさ、憧れ、そして希望などが、淡い色彩として輝く光の粒子のように、作品にちりばめられています。

-

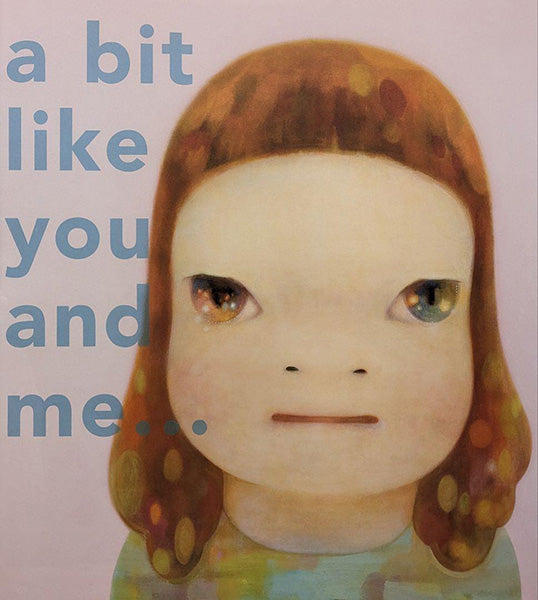

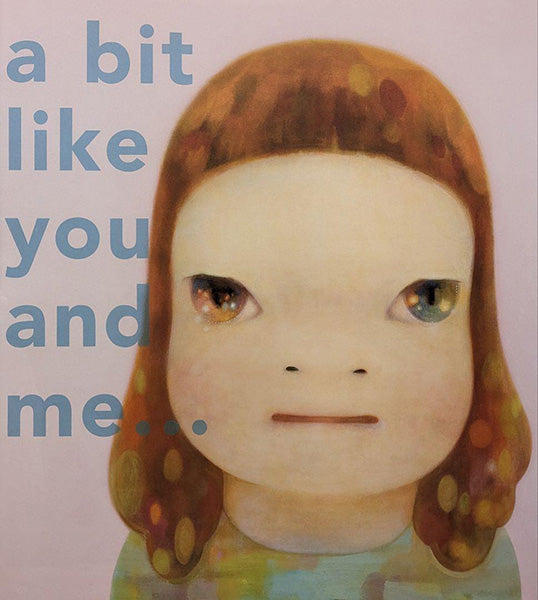

奈良美智 / Yoshitomo Nara

日本の青森県出身の画家・彫刻家。 世界的に評価されている美術作家で、ニューヨーク近代美術館やロサンゼルス現代美術館に作品が所蔵されるなど日本の現代美術の第2世代を代表するひとり。 大きな瞳でこちらをじっと見つめる少女をモチーフにしたドローイングや、アクリル絵具による絵画で知られる。

-

小倉 遊亀 / Yuki Ogura

1895年 滋賀県大津市丸屋町に生まれる。 1917年 奈良女子高等師範学校を総代で卒業する。 1920年 大磯に安田靫彦を訪問。入門が許され、指導を受ける。 1926年 第十三回院展に「胡瓜」が初入選する。 1932年 日本美術院同人に推挙され、女性で初めての同人となる。 1938年 山岡鉄舟門下の禅徒小倉鉄樹と結婚する。 1962年 「母子」(第四六回院展出品)が第十八回日本美術院賞を受賞。...

-

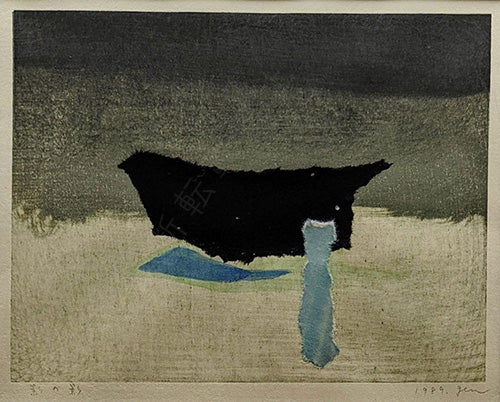

山中現 / Gen Yamanaka

山中現(やまなかげん) 1954年 福島県に生まれる。 1978年 東京芸術大学美術学部油画科卒業 1999年 ぶどうの国国際版画ビエンナーレ(山梨県立美術館) 絵本の挿絵も担当しており、代表作に「ついていったちょうちょう」(作:新美南吉)や、「こもりうた」等がある。 白や黒、グレーを基調にした作品を生み出し、宇宙や夜を背景に、棒状のかたちをした有機体が登場するシリーズを発表しました。 木版画の柔らかいタッチと、不思議で可愛らしい雰囲気が人気の版画家です。

-

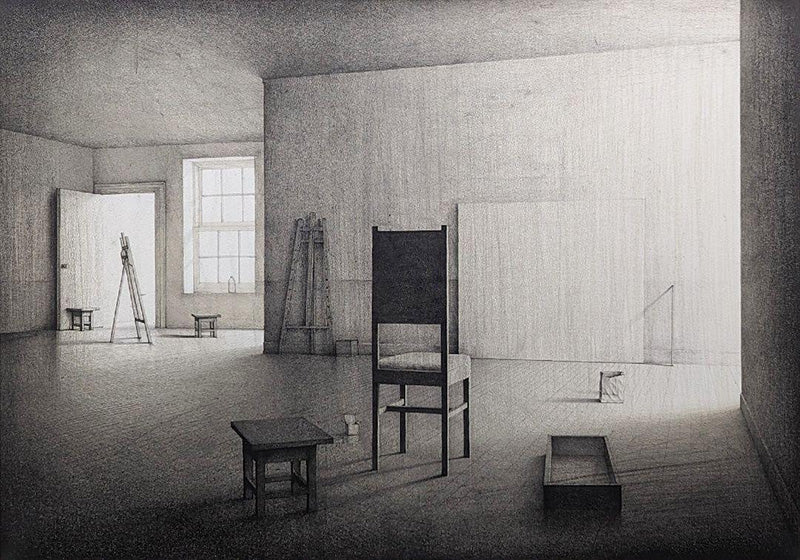

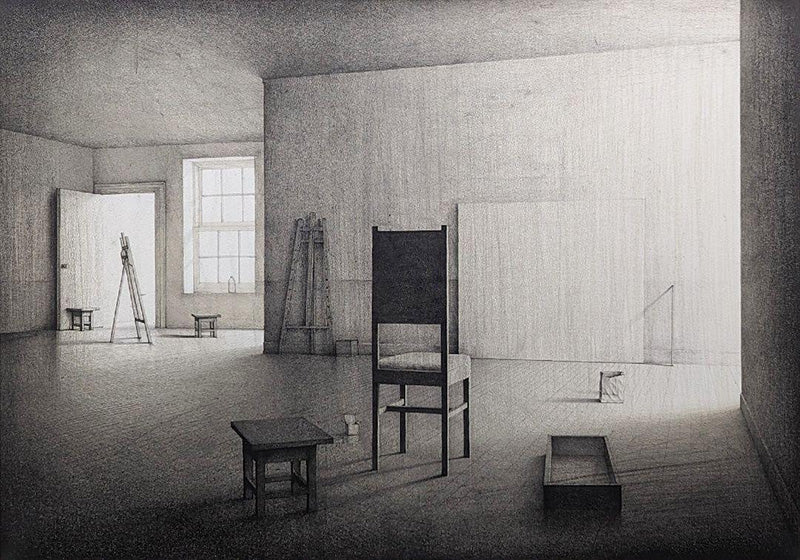

山本 桂右 / Keisuke Yamamoto

1961年大阪府生まれ。 1986年 金沢美術工芸大学大学院修了。 1993年 さっぽろ国際現代版画ビエンナーレ大賞受賞。 1995年 文化庁在外研修員としてイタリアへ留学。 1998年 現代日本美術展和歌山県立近代美術館賞受賞。 日本版画協会会員。 がらんとした薄暗い室内、やわらかく差し込んで来る窓辺の光。光と影のモノクロームな静寂した世界を 描き続けている。

-

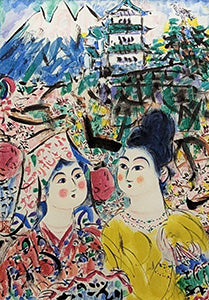

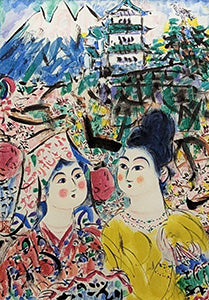

平松礼二 / HIRAMATSU Reiji

日本画家。多摩美術大学教授、了徳寺大学学長を歴任。 近年はフランスでの個展や「ジャポニスムシリーズ」の熱心な制作といった活動によって功績が高く評価され、フランス共和国芸術文化勲章を授与されました。 「路シリーズ」や「ニューヨークシリーズ」、そしてクロード・モネの睡蓮にインスピレーションを受けた「ジャポニスムシリーズ」などがライフワークであり、代表作です。 伝統的な日本画を受け継ぎながらも常に新しい画風への挑戦を試み、国内外で「現代の琳派」と称され、高く評価されています。

-

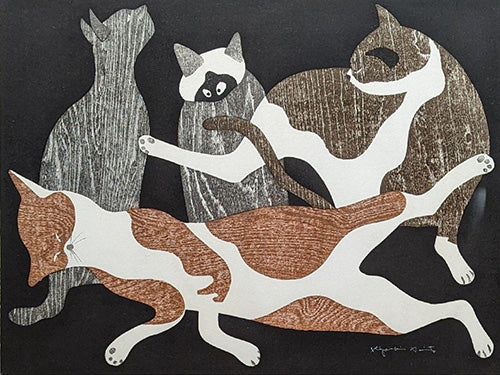

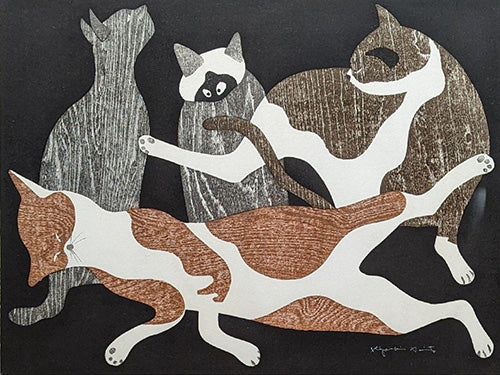

斎藤清 / Kiyoshi Saito

1907年 福島県会津坂下町に生まれる。 1931年 上京し独学で絵を学ぶ。 1936年 初めて木版画を制作。第5回日本版画協会展に出品し初入選。 1937年 第12回国画会展版画部門に初入選、没年まで連続出品。 1951年 サンパウロ・ビエンナーレに「凝視(花)」を出品。 1957年 第2回リュブリアナ国際版画ビエンナーレに出品し受賞。 アジア・アフリカ諸国国際美術展に出品し受賞。 「斎藤清木版画展」ワシントン・コーコラン美術館にて開催。 1970年 連作「会津の冬」最初の20点を発表。鎌倉市に転居。 1977年 「斎藤清展」開催のためチェコスロヴァキアを訪れる。 1981年 勲四等瑞宝章受章。 1995年 文化功労者に顕彰される。...

-

星襄一 / Joichi Hoshi

1913年 新潟県北魚沼郡に生まれる。 1932年 台南師範学校卒業、現地にて教職を13年間務める。 1946年 台湾より引揚げ、謄写版印刷業を営みながら孔版画を始める。 1949年 日本版画協会展で根市賞受賞。 1956年 42歳で武蔵野美術学校西洋画科を卒業、木版画を独習。 1959年 第39回国画会展で国画賞受賞。 1960年 国画会会員に推挙される。 1965年 十日町市の江戸屋織物の依頼により木版手摺り塩瀬帯の製 作に携わる。 1976年 「星襄一 木版画自選展」全国7都市で開催。 1978年 「第2回日本縦断 星襄一...

-

村上 隆 / Takashi Murakami

1962年 東京に生まれる。 1986年 東京芸術大学美術学部日本画科卒業。 1991年 個展「TAKASHI,TAMIYA」で現代美術アーチストとしてデビュー。 1993年 東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。 1994年 ロックフェラー財団のACCグラントによりPS1.ARTPROJECTの招待を受け、 ニューヨークに滞在。N.Y.スタジオを設立する。 翌年帰国し、埼玉県朝霞市に自身の作品制作スタジオと若手アーチストの育成・プロデュースの場を兼ねたHIROPON FACTORY(現Kaikai Kiki)を発足。 2019年 ドラえもん展2019でドラえもんとコラボレーションした作品を制作。 作品は日本アニメをベースに敷いたポップな作風が有名だが、その裏には日本画の持つフラット感、オタクの文脈とリンクした緻密さ、またヒエラルキーに裏付けられた西洋至上主義に対する決別といった現代日本固有のキーワードが隠されている。 現在ニューヨーク市ブルックリンと日本を行き来しながら作家活動を続ける一方で、アーチスト集団ヒロポンファクトーを主宰し、商品開発、出版などのメディアを巻き込む多角的活動や若手アーチストの育成とともに展覧会企画商品開発、アートマーチャンダイズの開発販売、アートイヴェント製作、アーティストのマネージメント等を手掛ける。...

-

棟方 志功 / Shiko Munakata

1903年 青森県青森市に鍛冶屋の子として生まれる。小学校を出ると青森地裁の給仕になり、絵画を独学で勉強。 1921年 ゴッホの「ひまわり」に感動して画家を志す。 1926年 版画家川上澄生の作品を見て感動し版画を志すきっかけとなる。 1928年 版画家平塚運一のもとで版画を学び始め、本格的な木版画制作が始められる。帝展で初入選した。 白日会に油絵、日本創作版画協会、春陽会に木版画を出品する。 1936年 国画会に出品した「大和し美し」が出世作となり、これを機に柳宗悦、濱田庄司、河井寛次郎ら民芸運動指導者に見出され知遇を受け、以降の棟方芸術に多大な影響を及ぼすことになる。 1937年 国画会同人となる。 1938年 ...

-

畦地梅太郎 / Umetaro Asechi

愛知県出身。版画家。 「山」や「山男」をテーマにした多くの作品を制作し「山の版画家」と呼ばれる。自らも山を歩き、山を愛した。

-

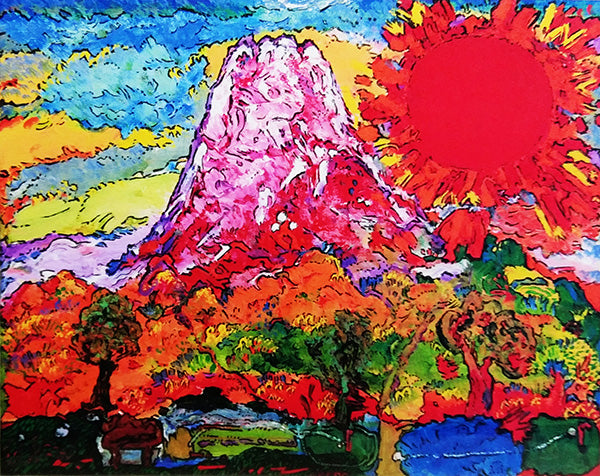

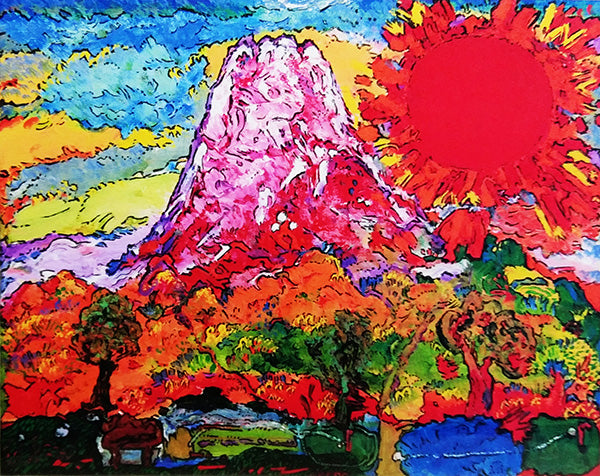

絹谷幸二 / Koji Kinutani

1943年 奈良市に生まれる。1962年 東京芸術大学油画科入学。1966年 小磯良平教室卒業。大橋賞受賞。1968年 独立美術協会会員に推挙される。1971年 イタリアに留学し、アフレスコ古典画を研究。1977年 文化庁在外研修員に選出され、イタリア、メキシコ留学。1993年 東京芸術大学教授に就任。1997年 長野冬季オリンビック公式ポスターを制作。1999年 東京美術倶楽部東京アートフェアにて個展開催。2000年 フランス造幣局の依頼でブロンズ像「千の夢をもつ男」製作(パリ造幣局美術館に展示)。

-

舟越 桂 / Katsura Funakoshi

彫刻家、版画家。父は彫刻家舟越保武。東京造形大学卒。 1976年より新具象彫刻展に発表。1982年初個展。1988年ベネチア・ビエンナーレに出品。1993年神奈川県立近代美術館で個展。 等身大の木彫人物像を制作。モデルに似せる技もさることながら、全体に漂う乾いたモダンな感覚は、彫刻界に新風をおこした。2011年紫綬褒章受章。

-

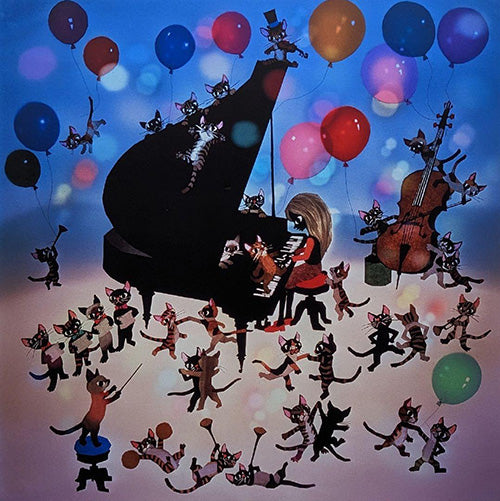

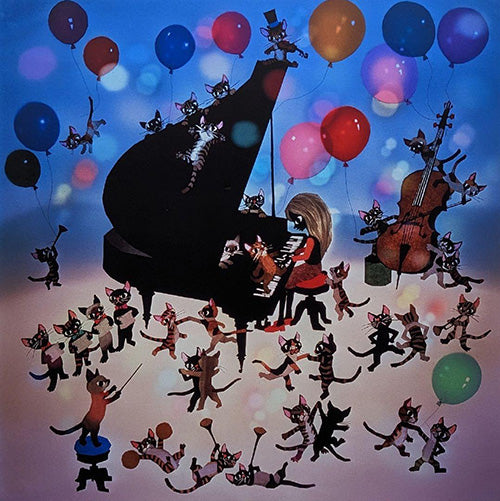

藤城清治 / Seiji Fujishiro

1924年生まれ。影絵作家。キャラクター「ケロヨン」の原作者。 自ら編み出した方法で剃刀と数百色のカラーフィルターを操り、こびとや猫などの愛らしいモチーフから聖書、童話の世界、綿密な風景画など幅広いテーマで独特の世界を創り続けている。 「暮しの手帖」や朝日新聞などへの連載、絵本や画集などの出版物多数。 数千点に及ぶ作品は、2013年に開館した〈藤城清治美術館 那須高原〉に常設展示されているほか、国内外各地での展覧会で多くの人に感動を与え続けている。